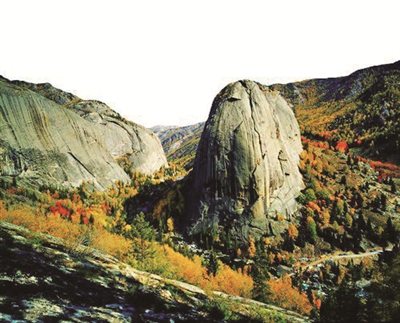

◎可可托海是一部厚重的史诗,但凡踏足这里的人,都能读出不同的意味。而要真正读懂它,便须静下心来,细细品味其间的岁月沉淀。初秋时节,我们从阿勒泰市出发,沿国道331线一路向可可托海行进。高山峡谷、溪流潺潺、青松白桦、蓝天白云不时吸引着同行者的目光;途中小憩时,大家纷纷下车,用手机记录这片上天馈赠的壮美风光。大自然将如此绝美的景致与丰富的宝藏赠予这片土地,实乃阿勒泰之幸!

◎车辆继续前行。受气候影响,牧民已提前转场,成群结队的牛羊马驼不时延缓着行车速度,但,目的地就在前方——可可托海,那个让无数人魂牵梦绕的地方!虽不是初次到访,我仍放任思绪在这个美丽的地方自由驰骋,与往昔岁月轻轻相碰。

——达柯

就是这样一条河:发源于中国,流经哈萨克斯坦、俄罗斯,最终汇入北冰洋,声名远扬;就是这样一条河,让地质学家从中发现了稀有金属的成分后逆流而上、千辛万苦追溯矿源;就是这样一条河,既流淌过曾经的痛苦与无奈,也镌刻下中国人不屈的勇气与坚定的决心。

额尔齐斯河,在史料中几易其名,曾有“曳河”“曳咥河”等记载。据唐代文献所述,唐高宗显庆二年(657年),大将苏定方曾在此击败西突厥,史称“曳咥河之战”。此后,它又被记作“多逻斯川”“都罗河”“也儿的河”“叶儿的石河”“额尔的失水”“额勒济思河”等。仅从字面难以窥见其深义;而我以为,它始终承载着一份桀骜不驯、难以征服的气韵。

额尔齐斯河发源于阿尔泰山南麓、富蕴县境内,全长4248千米,其中我国境内长546千米。它的上游,恰流经额尔齐斯河第一镇——可可托海镇。

可可托海镇建于1956年,自古是游牧民的天然牧场,山清水秀,青松、白桦、云杉、杨柳连绵成林,郁郁葱葱、遮天蔽日,故,有“绿色丛林”之美誉。1935年,这里首次发现稀有金属矿藏;1938年,苏联专家涅赫洛舍夫带队开展试采。1950年,中苏有色稀有金属股份公司阿山矿管处成立,大规模开采就此启动。1955年1月,苏方股权移交中方,企业转为中方独资,更名为有色稀有金属总公司可可托海矿管处;1958年改称可可托海矿务局。此后二十年间,可可托海写下了辉煌篇章。1998年,可可托海稀有金属矿正式挂牌成立。

自1950年建矿起,可可托海的发展大致历经三个阶段——第一阶段(1950~1955年)为中苏合营时期;第二阶段(1955~1978年)为我国独立经营、艰苦创业时期,正是这一时期,可可托海为国家偿还外债、助力国防工业、打破大国核垄断作出了巨大贡献;第三阶段(1978~1989年)为振兴发展时期,尽管这一时期成功解决了产品滞销并实现盈利,但1989年我国经济结构调整与军工产品供需变化,使可可托海遭遇瓶颈,陷入困境。1995年,可可托海矿务局迁至昌吉州阜康市。

额尔齐斯河静静流淌,见证了中国稀有金属矿从发现、开采、冶炼、广泛应用到停采的完整历程。它奔涌的河水中,仿佛仍融着先辈们曾经流下的喜悦与悲伤的泪水。

一个群体,创造了不朽的精神

2025年8月的一天,我在河边老书摊遇见了从安徽合肥来阿勒泰旅游的李传玺夫妇。老李退休前任职于安徽省委统战部,已出版著作十多部,在各类报刊发表散文、杂文逾千篇;老伴徐静是退休记者。夫妇俩年初来阿勒泰旅游,因偏爱这里的宁静,索性租房长住,如今已走遍阿勒泰的山山水水。谈及可可托海,他们坦言那是最让自己心动的地方,还想围绕这片土地写些深度采访文章。我告诉他们:可可托海稀有金属矿停采后,原有职工已分流安置,多数人迁居至阜康市的退休养老基地,短时间内完成采访恐怕难以如愿。他们听罢满是遗憾,反复感慨:“这样的群体不该被遗忘!”两个与可可托海毫无交集的人,却对这群矿工念念不忘,这份热忱与共情,让我深受触动。

由此,我又想起另一群人——想起他们,我总忍不住生出几分无奈。《可可托海的牧羊人》红遍神州大地的那一年,我在石钟山旁的桥上遇到一群游客,他们向我询问:“可可托海的‘海’在哪里?”我耐心解释,“可可托海”是音译词,这里其实并没有海。不料一人当即叹道:“我们特意来寻海,没有海,这不白跑一趟嘛!”望着他们脸上失落又不满的神情,我竟一时语塞。

诚然,这里没有波澜壮阔的海,却曾有一群人在此扎根、奋斗——他们的心胸,比任何一片大海都要辽阔。

以安桂槐为代表的共产党人,带领可可托海各族儿女战天斗地,在茫茫戈壁间书写了一段可歌可泣的悲壮史诗。这是一个怎样的群体啊?他们从五湖四海赶来,带着南腔北调,哪怕方言互不相通,也一心向聚;彼时的他们刚能解决温饱,却义无反顾奔向这个名不见经传的山沟。在那个特殊年代,可可托海人可谓“全民皆兵”:战酷暑、斗严寒,没有后方与前线之分,能上工的全上工,吃住都在工地,干部喝稀糊糊、工人啃杂粮馍,可所有人的心都拧成了一股绳,只有一个信念在心底扎根——国家有难,我们来扛!他们揣着“吃苦耐劳、艰苦奋斗、无私奉献、为国争光”的可可托海精神,仅凭风钻、钢钎、铁锤,靠着身背肩扛、马拉人抬这些近乎原始的方式,用泪水、汗水甚至鲜血与生命,为国家提前一年还清了外债。他们把最朴素、最真诚的爱,毫无保留地献给了祖国。那时的他们并不知道,自己开采的每一块矿石,除了还债,还在默默托举着“两弹一星”的升空梦想;直到1979年,解密的消息传来,他们激动的泪水才尽情流淌。

共和国从未忘记、人民也从未忘记,这片土地被冠以共和国“英雄矿”“功勋矿”的荣光。

博物馆里静静陈列的“额尔齐斯石”,是世界独有的镇馆之宝。它通体晶莹、澄澈透亮,恰似可可托海人洁白无瑕的品格,更彰显着他们冰心玉壶般的风骨。

而矗立在额尔齐斯河畔的石钟山,便是为那些无名英雄立下的永恒丰碑——它静默无言,却永远铭记着那段热血沸腾的岁月。

一个矿脉,奠基了崛起的辉煌

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵式上,一件件大国重器接连亮相,再次点燃了全国人民的爱国热情。惊雷-1、巨浪-3、东风-61、东风-31BJ、东风-5C液体洲际战略导弹纷纷登场。目睹这一场景,我和千千万万中国人一样,心中充满激动、兴奋与自豪——这不正是“两弹一星”精神的赓续与传承吗?

回望上世纪六七十年代,原子弹、氢弹在大漠深处成功爆炸,人造卫星遨游太空。“两弹一星”铸就了共和国的核盾牌,重造了中国的大国形象,让中国人民挺直了脊梁,更为国家的崛起奠定了辉煌根基。而今的中国,正以昂首挺胸的姿态,在强国之路上大步向前。

1964年第一颗原子弹爆炸、1967年第一颗氢弹爆炸、1970年第一颗人造卫星发射、1970年第一艘核潜艇下水,这些辉煌成就的背后都有可可托海三号矿脉的身影,它是这些重大工程所需稀有金属的重要来源。而更不为人知的是,“两弹一星”不仅关联着这条功勋矿脉,还连接着另一群可敬的人——他们就是“干惊天动地事、做隐姓埋名人”的“两弹一星”研发者们。

1999年9月18日,党中央、国务院、中央军委决定,对当年为研制“两弹一星”作出突出贡献的23位科学家予以表彰。他们皆是国之栋梁,每一个名字都掷地有声,于敏、王大珩、朱光亚、周光召、钱学森、程开甲、邓稼先、钱三强、赵九章、郭永怀等。其中,郭永怀更是在保护绝密资料的过程中壮烈牺牲,成为人民永远怀念的革命烈士。大国重器的背后,正是一代代默默奉献的无名英雄,他们用脊梁撑起了共和国的坚实天空。

从“两弹一星”到“九三阅兵”,共和国不断发展壮大、国防力量日益强大,这一切离不开以安桂槐为代表的一群人——他们在曾以代号“111”相称的可可托海,默默践行“献了青春献终身、献了终身献子孙”的誓言,甘为共和国事业充当铺路石。他们不仅助力国家偿还外债,更为“两弹一星”铸就辉煌写下了可歌可泣的壮丽诗篇。同时,这一伟大征程也凝聚着以23位受表彰科学家为代表的“两弹一星”团队,以及千千万万隐姓埋名的科技工作者、英勇无畏的解放军官兵,还有各行各业勒紧裤腰带、拼尽全力的普通民众——正是他们,共同闯出了共和国崭新的天地。

今天,在这片他们奋斗过的热土上,中国空间站巡游寰宇,歼-16D、歼-20、歼-35A、歼-20S、歼-20A等装备展现出新质战斗力。在这片广袤大地上,中国人民步伐铿锵、笑容自信,正坚定行走在新时代中国特色社会主义道路上。

可可托海,不仅创造了历史,更书写了辉煌。它像一部永远读不尽、品不完的厚重典籍——这里的每一棵树、每一滴水,矿坑中的每一道褶皱、巷道里的每一处痕迹,都凝结着不朽的精神与磅礴的力量;每一个孩子的笑脸、每一位长者的皱纹里,都镌刻着快乐与自豪、骄傲与荣光。

读它,需静静坐下,沉潜体会;品它,可任思绪飞扬,心驰神往。

放大

放大