此次云南之行,学习考察了昆明市、普洱市和西双版纳州,它们与阿勒泰有着许多共通之处,既是多民族聚居、多文化交融,中华文化多元一体、共生共荣、特色鲜明的地区,也是全国人民心中的诗和远方,旅游日益兴旺发达的边疆地区。

◎漠狼

小别离,我的阿勒泰

10月19日,2024年入秋后的第一场雪,在无风、温暖中悄然降临阿勒泰小城。雪粒肆意,自天外扬扬洒洒、绵绵不绝,一个夜晚接着一个白天,小城平地积雪二十多厘米,在这场不请自来的大雪挟持下,天地人寰好像瞬间进入“冬眠”模式。时令使然,此情此景年年如是,久居阿勒泰的人早已见怪不怪。

次日,云开日出、天和景明,浩渺苍茫、寂然无声。远眺,原驰蜡象,红装素裹,雪山环伺;近观,克兰悠悠,蜿蜒如龙,逝者如斯!河两岸树木森林枝干分明,比起夏日敞亮、疏朗了许多,但树叶还远没有落尽,红黄青绿,各由本心,五彩缤纷地挂在树梢上。小区里,叽叽喳喳,几只鸟雀大清早就不知趣地跑来凑热闹,忽儿荚蒾、忽儿海棠的,在枝头间翻飞跳跃,给新雪后难得的安静和清新平添了几分聒噪和热闹。自带仙气的波斯菊、硕大的羽衣甘蓝,在雪地里仍倔强地盛开着。欧洲荚蒾、小海棠的枝头新披了一层毛茸茸的白雪,与高悬树间的簇簇红果凑成了热情、明亮的红白配,琼枝、黄叶、红果、鸟雀集于一身,玉树临风、冰清玉洁,静中有动。

花草树木中,我对欧洲荚蒾是有些偏爱的。春夏,球形树冠枝繁叶茂,自然天成小区和公园里的孤植、道旁绿化带的树篱;开花时节,色白如玉,硕大饱满的花朵压弯枝头,在轻风曼舞中芬芳四溢;秋天,霜叶由橘黄变橙红,累累红果,状如樱桃,令人赏心悦目。在观赏植物中,欧洲荚蒾是少见可以春观花、夏观形、秋观叶、冬观果的主儿,四季皆景,实在是颜值和实力的完美担当。相传,隋炀帝杨广当年为去扬州赏琼花才修建了大运河,这琼花指的便是欧洲荚蒾。欧阳修任扬州太守时,也说它是“举世无双之花”,并为其专门建了座“无双亭”。可见,欧洲荚蒾自古就深得人们的喜爱。

这是个秋和冬反复争夺、不断切换的两性季节。21日,依旧天朗气清、万里无云、碧蓝如洗,经过昨日的雪后升温,平地积雪已化得无处寻踪,近处的山和四野的农田、戈壁裸露出原本的深黛之色。和风煦煦,青山绿水,白草红叶黄花,又回到了白朴散曲中的深秋光景。

午后时分,随着飞机的轰鸣声,我们此行“坚持文旅融合发展,助力铸牢中华民族共同体意识”学习考察之旅,即将与我的阿勒泰来一次小小的别离,腾空前往八千里之外的昆明。飞机在西安稍作停顿,转机后继续南行,舷窗外太阳朗朗地照着,玉宇无尘,辽阔肃穆。

下午6点,飞机应时来到云南空域。阳光洒在机翼上,辉映出一片暖色光晕,头顶上的天空平静、蔚蓝得没有一丝杂色,机翼下方几百米半空,布满了厚厚的白色云层,平坦得无边无际。有那么一阵子,这白色云层竟被我认作阿勒泰冬天洁白、松软的大雪,以及碧野无边的雪域高原,踩上去一定踏实而又温暖。云层像是凝固在那里,既没翻滚,也不涌动,如一张毛绒蓬松的银色幕布,严丝合缝地隔断了我们与地表的联系和凝望,飞机仿佛进入了宇宙另一个维度和空间。那一刻,我突然相信,天有九重、人外有人!

初识昆明

当晚7点多,飞机降落昆明长水机场,待我们乘车来到住所时,已是晚上8点半以后的事了。初见昆明,从机场到酒店,南风拂面、空气清新湿润,身着单衣不冷不热,远望天空晚霞尽褪,暮色渐迫、浅蓝如水,车灯从一树树黄灿灿的银杏边闪过。

之前,联系此次学习考察事宜,我在电话中相识了云南省政协农业和农村委员会黄绪河主任。黄主任去年曾随云南省政协到阿勒泰学习考察过,我俩并未谋面,但他对我们此行给予了满满的支持和关照。黄主任曾是一名军人,地道的陕西安康人,长得白净高大帅气,为人热情直率豪爽,上世纪90年代初,当兵上军校干到正团级,转业后留在了云南。虽是初次见面,但大家都被黄主任的热情好客所感染,谁也没有故作姿态地端着,彼此一见倾心,谈兴甚浓。想想,这也算是应了此行的主题,到昆明的第一个晚上,我们就用具体行动与云南人民交往交流交融。

22日上午,昆明市政协两位同仁带我们来到了全球第二、亚洲最大的鲜切花市场——斗南花卉市场,民间说的“云南十八怪,鲜花论斤卖”指的就是这里。走进其间,仿佛置身于花海。每天清晨,第一缕阳光洒在这片土地上时,来自云南各地以及周边国家的花卉便汇聚于此,玫瑰、百合、郁金香、勿忘我……争奇斗妍,形成一道亮丽的风景。据说,昆明周边有4万人从事“美丽经济”这一产业,全国每10枝鲜切花就有7枝来自这里,还销往全球50多个国家和地区,2023年鲜切花交易量135.4亿枝、交易额136亿元。这里不仅是花卉交易中心,也是备受欢迎的旅游景区,除建有珍稀花卉、植物和景观主题公园外,干花枕、精油皂、茶叶、咖啡、珠宝、玉石等文旅商品应有尽有,其他吃、喝、购、游一条龙服务,每年有超过300万人次的游客和市民前来赏花买花、旅游购物。

随后,我们来到了云南民族村,在寸土寸金的昆明,占地差不多有1平方公里。民族村是国家4A级旅游景区、国家民委民族文化基地,它以新鲜、灵动的生活场景模拟、演绎云南26个世居民族的建筑风格、歌舞服饰等,村寨内仅表演展示国家和省市级非物质文化遗产项目就有40多项。傣族寨是进入民族村的第一个村寨,绿树掩映,三面环水,干栏式的竹楼、肃穆的寺庙、壮观的白塔、精巧的风雨桥,水车、水井、钟亭以及木鼓舞表演等,充满了浓郁的傣家风情。

来到牌坊式建筑的白族村寨门口,迎接我们的是一位清秀俊俏的白族小姐姐,笑容可掬、清丽脱俗,绣花头饰上镶嵌一圈雪白的绒毛,侧翼垂一条飘逸的白缨穗,身穿白色衬衣长裤,外套蓝色领褂,腰系绣花方围腰,一身简约而不失精致,令人不由联想到云贵高原的蓝天白云。同行的阿老师天生幽默风趣,攀亲似的和小姐姐合影,又忙不迭地表示,自己是电视剧《我的阿勒泰》那旮瘩的哈萨克族后代,“若是姑娘暗许芳心,愿用3000只羊作聘礼……”白族小姐姐不慌不忙、轻声细语,机智地回道:“大哥,你先把3000只羊变现打到我卡里吧”,引来围观游客好一阵哄然而笑!

走走停停,最后信步来到纳西族村寨,据解说员介绍,纳西族源于远古时期居住在中国西北地带的古羌人,清代时,随着文化交流的增多和社会经济文化的发展,其民居吸收了汉、白、藏等民族的建筑风格和技术,一般为三坊一照壁、四合五天井、前后院、一进两院等,分正房、工艺楼和廊房等,白墙黑瓦,以重彩绘画和精细木作为特色。东巴文是纳西族从古至今使用的文字,纳西人称“司究鲁究”,意为写在木头与石头上的印记,常用字符达1400多个,包含象形、会意等类型。

那柯里的往事今生

知道普洱,是从听说普洱茶开始的。而知道那柯里,是见到那柯里村寨前的红色石刻,才晓得世间有此地名。

从昆明一路东南,乘动车两个多小时来到了宁洱哈尼族彝族自治县,它是普洱市下辖的9县之一。到站接我们的是普洱市政协民族法制委员会唐文明主任(傣族),还有宁洱县政协一位姓王的副主席(拉祜族)。云南这几天,我多了一个新的知识点:云南有26个世居民族,25个是少数民族,其中独龙、景颇、拉祜等11个少数民族是直过民族。直过民族,是指新中国成立后,未经民主改革,直接由原始社会跨越几种社会形态过渡到社会主义的民族。

我们来到那柯里茶马古道。“那柯里”是傣语发音,意为:沃土肥田、小桥流水、岁实年丰的人居之地。那柯里为普洱茶的原产地和集散地,更是普洱茶走向东南亚的第一站,距宁洱县城16公里,有着深厚的普洱茶文化、茶马古道文化和马帮文化,唱响全国的《马帮情歌》便诞生于此。普洱茶马古道起于唐代、盛于明清,不仅促进了经济的发展、茶文化的传播,还加强了各民族的团结、往来和文化融合,是各民族你中有我、我中有你的历史见证和生动写照。据《普洱府志》记载,明清时期以普洱府(现在宁洱县)为源头,出境共有5条茶马古道:官马大道(经昆明到北京)、关藏茶马古道(经大理、香格里拉到西藏)、江莱茶马古道(经江城、穿越南到欧洲)、旱季茶马古道(渡澜沧江到缅甸)、勐腊茶马古道(销往老挝北部地区)。

那柯里是一个有故事的地方。想当年,这里店铺林立、车来人往,也算是茶马驿道上的小小繁华之地。无论从磨黑孔雀坪下来走夷方,还是从思茅上来,经官府大道入京的贩夫走卒、马帮、马队,都要在此歇脚过夜。商贾、马帮小伙怀揣梦想,一路风尘、长途跋涉……如今,那柯里因了普洱茶和茶马古道,成为历史厚重、风情浓郁、山清水秀的旅游景区。走在村寨里的青石板街道,人声鼎沸、熙来攘往,商铺、民宿、体验馆鳞次栉比,街道两边茶叶、银饰、木刻,以及各种小吃、土特产、文旅纪念品琳琅满目,漫溢着人间烟火气。从村民笑容可掬的脸上、唱歌一样的叫卖声里,我读到了生活的富足、情感的皈依和心灵的契合。

茶是这里的根、这里的魂,承载着那柯里的记忆。我们也寻了一家“长亭外”茶馆,享受一段午后的慢生活。几人闲适地围坐在茶台四周,看茶馆老板撬茶、投茶、温杯、润茶、冲泡,了解从制茶过程和茶汤颜色区分生茶、熟茶之道。就这样,大家有一句没一句地相互调侃说笑着,细酌慢饮,生普、熟普在舌间回甘生津,体悟千年古茶韵,耳畔充斥阿哥阿妹的恩怨情仇……浮生有乐,我们尽情享受这一刻的清闲自在。凭栏听流水,推窗见青山。郁郁葱葱的山林,悠远宁静的古道,流水潺潺的山间小溪,历经风霜的百年石桥,飞檐翘角的仿古建筑,氤氲缱绻的淡淡茶香,石桥、民居和店铺上的诗词、书画、碑刻……如诗如画。

那柯里,一个来了就不想离开的地方!

普洱不单有茶

探访普洱民族团结誓词碑精神及其背后的故事,是我们此行的重点。

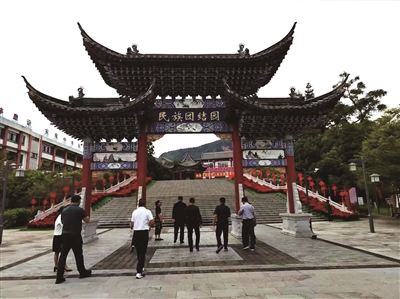

离开那柯里,约半小时的车程,我们来到宁洱县民族团结园,专程瞻仰民族团结誓词碑。碑高142厘米、宽65厘米、厚12厘米,用白色石灰石雕刻而成,阳刻碑名、阴刻楷书碑文。

1950年8月,普洱专区组成赴京国庆观礼民族代表团,受到毛主席、周总理等党和国家领导人的亲切接见。1951年1月,宁洱县城附近数千名各族兄弟姐妹汇聚普洱红场,共同宣誓:“一心一德,团结到底,在中国共产党的领导下,誓为建设平等自由幸福的大家庭而奋斗。”随后,傣族、拉祜族、哈尼族等48名代表分别以汉字、傣文、拉祜拼音文签名,民族团结誓词碑由此诞生,它被誉为“新中国民族团结第一碑”。

七十多年来,民族团结誓词碑见证了普洱这片土地的沧桑巨变,也见证着各民族风雨同舟、团结奋进的壮阔历程。2024年9月25日,习近平总书记回信勉励誓词碑盟誓代表后代:“发扬先辈光荣传统,更好续写誓词碑故事,让民族团结的佳话代代相传。”

千年茶韵,一城咖香。普洱除了普洱茶之外,还有“中国咖啡之都”的美称,它是全国咖啡种植面积最大、产量最高、品质最优的咖啡主产区,以“浓而不苦、香而不烈、略带果酸”的独特风味,被誉为全球“质量最好的咖啡”之一。当地人戏说,普洱标准的范儿是“左手咖啡右手茶”。

普洱市爱伲庄园咖啡有限公司,这是一家集咖啡种植、收购、加工、销售和进出口贸易的企业,2022年获“云南省精品咖啡庄园”称号。走进庄园,可以看到芭蕉等热带雨林与连片咖啡树相拥而生,咖啡墨绿的叶子下隐藏串串比花椒粒稍大些的绿色嫩果。多年来,爱伲庄园从世界各地引进了三十多个品种,首创雨林咖啡种植技术,建立了云南咖啡种子基地。

普洱栽种咖啡的历史可以追溯到1892年,一位法国人第一次将咖啡种子带到了中国,在普洱市澜沧县开始了咖啡种植。普洱肥沃的土壤、充足的降水和得天独厚的热带雨林气候,非常适合优质咖啡的生长。1987年,普洱市与雀巢咖啡公司建立合作关系,开启了咖啡产业化、规模化种植。

走进二楼大厅,工作人员为参观者人手递来一杯挂耳咖啡,热气从杯间袅袅升腾,空气中氤氲弥漫着一股浓郁的咖啡香,清奇、醇厚和温暖之气渗透到你一仰一俯一呼一吸间,沁人心脾,许久散之不去。

西双版纳州首府景洪

西双版纳傣族自治州位于云南最南端,下辖景洪市和勐腊、勐海两县。1570年,明宣慰使(朝廷册封的当地最高行政长官)将其管辖的地区划分为十二个“版纳”,“西双”傣语十二、“版纳”傣语“一千亩”之意,连起来就是“西双版纳”。

从普洱到西双版纳州首府景洪市约两个小时的车程。西双版纳长夏无冬,一雨成秋,一年只分雨季和旱季。我们赶在十月下旬,正好错过湿热多雨的季节。一路崇山峻岭,车辆穿梭在青山绿水间,前一隧道刚刚过去,新的转眼又至,不时有茶园、橡胶园、果蔬农田,以及傣族、彝族、哈尼族老乡极具风情的民居村落从车窗外闪过。放眼绿山如海,仰头蓝天白云,峭壁之下的阿墨江、把边江和澜沧江尽收眼底,如一条条青色长龙,穿山过岭,蜿蜒在森林峡谷间;路两侧花红草绿,三角梅、金丝桃、木槿花争奇斗妍、娇艳婀娜。当然,除了三角梅,绝大多数花草我是连名字都没有听过的。好在有万能的手机,在服务区休息间隙,有幸结识了凤凰木、火焰树、天堂鸟、羊蹄甲等一些奇花异草。

行至野象谷,我们与前来迎接的州政协依腊约主任会合,一起来到亚洲象救护与繁育中心。这里是我国唯一研究繁育及救助亚洲象的基地,也是全国最大最集中的亚洲象种源繁殖和救助中心,已经收容救护救助23头亚洲象,合笼繁育1头雌性幼象。科研人员介绍说,亚洲象喜欢群居生活,性情温顺,聪明灵性,智商很高,能记住几十年前的事情。

救助中心每一头象都有专职的驯养员——“象爸爸”呵护和照管,久而久之,象与人心有灵犀,若是小别重逢,它会主动走过去亲近、依赖“象爸爸”。亚洲象寿命较长,一般可以活到六七十岁,甚至八九十岁,成年体重在3~5吨之间,因为体型庞大,需要不断地吃吃吃,来补充身体必须的能量。象是典型的素食主义者,以天然象草、粽叶芦、竹子、芭蕉树等食物为主,可取食植物种类达上百种之多,每天要吃两百多公斤食物。在人象亲密互动环节,我手拿胡萝卜喂一头五岁小象,这个贪吃的小家伙可能嫌我喂得又慢又不过瘾吧,灵活的长鼻子急不可待地伸进了我的篮子里。

景洪是一个深藏在森林中的县级市,小城顺江而建,被茂密的热带雨林所环绕,宛如“城在林中,居在园中”,恍恍惚惚,像是走进了现代版的桃花源。澜沧江穿城而过,野性与温柔兼容并蓄。江面宽阔,静水流深,暗潮涌动,清澈却深不见底;江边游人如织,停靠各式观光的游船、快艇。沿市中心宣慰大道西行,途经多个旅游景点和商业区,两侧是商铺、餐馆和酒店;椰子、棕榈和槟榔树身段秀颀、举止优雅,与三角梅、夹竹桃、贝叶树等构成交错有致的绿化景观带。

夜幕降临,华灯初上,景洪一改白天的安静慵懒,惊艳、喧闹的夜生活和夜经济开启了。站在西双版纳斜拉式大桥凭栏四望,桨声灯影里的澜沧江,魔幻恢宏的城市建筑群与这座现代化网红打卡桥交相辉映,不远处孔雀楼、大金塔流光溢彩,六国水上市场好似天上的街市,如梦如幻。而最不容错过的,是万人攒动的星光夜市,如一座城中之城。三四万游客和身着盛装的旅拍美女,徜徉于大大小小歌舞升平的表演场地,招摇在数千个傣族烧烤、油炸昆虫、鲜榨果汁和各种商品、文玩摊铺前,这是怎样的一个宏大场面呀!

有人说,到景洪看的是文化、逛的是特色、吃的是味道、品的是风情。

傣家人和傣家味

从普洱、版纳一路走来,有幸结识了唐文明、依腊约两位同仁,还有在此期间为我们开车引路的小岩(读ai),他们都是我珍视的傣家朋友。傣族人天性温婉沉静,随和善良,喜爱歌舞,这些在与依、唐、岩三位的接触中,都有让我感动的体现。在傣族文化中,姓名“岩”字开头的,都是男性,如岩罕、岩糯等,有勇敢、坚硬的寓意;姓名“依”或“玉”字开头的,则是女性,如依罕、玉香等,令人联想到杨柳依依、纯洁无瑕等美好事物。

傣族是一个乐水的民族,爱洁净、常沐浴,这也是泼水节为什么会经久不衰的最大原因吧!村寨多临江河湖泊,住宅为干栏式方形小楼,上下两层,上层住人、下层置物。用料已由混凝土砖瓦代替过去的竹子、木材,顶子也多用漂亮大气的琉璃瓦覆盖。这样的建筑结构,下可避湿、上可避热,还能避免虫蛇野兽的袭扰。各家各户自成一体,院内喜植草木,也有花果蔬菜,环境幽美、鸟语花香。因此,傣族建筑集顺应自然、融于自然、表现自然于一体,体现了“天人合一”的文化理念。

西双版纳处于热带向亚热带过渡地带,气候终年温暖湿润,静风少寒,降雨丰沛,有占全国四分之一的动物种类和六分之一的植物种类,素有“动植物王国”“生物基因库”等美称。据说,西双版纳有超过一万种植物可供食用,50余种野生水果挂满枝头,更有亚洲象、兀鹫、印支虎、金钱豹等珍稀动物,为这片土地增添了无尽的风光和魅力。另外,生物的多样性也给生活在这里的人们提供了丰富的食物选择。山靠山、水靠水,在傣家人眼里,所有绿色的都是菜、所有会动的都是肉。平日喜食野生动植物的傣家人,常用各种野生植物、鲜花和昆虫入馔,具有生、鲜、酸、辣、野的特点。

此行,我们吃了3次傣家菜,虽说不是什么山珍海味,但其菜品丰富、风味独特、食材选用的广泛超出了我平生的认知。不过,能说出名字的也仅限于水蕨菜、水芹菜、鱼腥菜,以及素炒芭蕉花和凉拌大白花;荤菜有酸笋鸡、傣味烤鱼等,还见识品尝了如拇指大小的野生茄子和野生苦瓜。其中油炸青苔令我印象深刻,吃的时候我依样学样,搲一勺糯米饭放在手心用力捏成薄饼,再包上炸好的青苔制成傣式春卷,鲜咸脆爽,口余清香。依主任告诉我,青苔是傣家名菜,也是一种物美价廉的传统家常菜,食材取自江河山溪。每年旱季澜沧江和山溪枯水期,集天地灵秀,生长在清澈流水中的青苔风华正茂,傣家人就会背着竹筐,在激流中的岩石上采集细如发丝的青苔,边采边用河水清洗干净,然后晒干摊成薄饼备用,可油炸烧烤,也可汆烫做汤,水质越好,青苔就越鲜美。写到这里,我想起临行前那顿简单仓促的午餐,小岩浑厚的歌声、依主任轻盈灵动的舞姿,以及大家情不自禁拍手伴唱,仿如昨天,至今历历在目。

至于餐桌上的下酒神器,为世人津津乐道的版纳干煸竹虫,我是无缘得见,更没有口福吃到。我想,这点小缺憾,就留作下次和家人一起去普洱、版纳,再圆这个期待吧!

续貂篇

此次云南之行,学习考察了昆明市、普洱市和西双版纳州,它们与阿勒泰有着许多共通之处,既是多民族聚居、多文化交融,中华文化多元一体、共生共荣、特色鲜明的地区,也是全国人民心中的诗和远方,旅游日益兴旺发达的边疆地区。2023年,云南游客接待量10.42亿人次,新疆游客接待量2.65亿人次,其中阿勒泰地区游客接待量3150万人次,预计今年地区游客数量将达4000万人次。

不同之处,一个是大西南、一个是大西北,一个是金山银水、一个是风花雪月,有着风格迥异的历史人文、自然地理和民俗风情。竭力介绍云南与阿勒泰不同的人文自然之美,除了以飨读者,更想将彼此的差异性、互补性展现给大家,期待两地政府文旅部门、行业组织和企业互为学习、互为交流、互为协作,来一个南北文旅大联合大开发,开启航班直达、G219自驾联动,通过资源共享、优势互补、市场联动,形成“滇客来阿”和“阿客进滇”发展之势,切实推动双方旅游业做大做强。

旅游对边疆地区的安宁和繁荣,解决边疆发展不平衡、不充分问题,实现边民富、边关美、边疆稳、边防固有着重要意义,同时,对铸牢中华民族共同体意识、促进各民族交往交流交融更具时代感、人情味和烟火气。

放大

放大